الحب وألوانه

الوهم، هذا ما قالته فيرمينا لفلورينتينو الذي وقع في حبّها من أول نظرة، في رواية "الحب في زمن الكوليرا"، عن الحب، ذلك الوهم الذي تبدّد تحت ضغط الحياة. ثم تخلّت عنه، بينما ظلّ وفيّاً لحبّها واحداً وخمسين عاماً وأحد عشر يوماً. في انتظارها، كان فلورينتينو ينسج شبكة علاقاتٍ غراميةٍ لا حدود لها، ويُسجّل عدد النّساء اللّواتي دخل بيوتهن، وهنّ بالمئات، في دفتر خاص. ما الحاجة إلى ذلك، ما دام مغرماً إلى هذا الحدّ بفيرمينا؟ كلّ هؤلاء النسوة، ألسن عدداً كبيراً جداً لعاشق حد الجنون؟

لكن فيريمنا لم تفعل سوى التمنُّع، حين تربّص بها في عزاء زوجها، ولم تكلّف نفسها عناء اللّوم والسّخرية من مغامرات فلورينتينو، فللحب طرقه وألوانه وأشكاله. إنّما لم تمانع الإبحار في السفينة التي تركهما فيها ماركيز، والتي رفعت راية الكوليرا ليمتنع الآخرون عن الاقتراب منها، أو إعادتها إلى البر. فكانت الكوليرا القاتلة نافذةَ نجاةٍ للحب. في زمن غارسيا ماركيز كان للحب معنىً مختلف عمّا هو عليه الآن. ومهما كان، لا أحد ينتظر نصف قرن شخصاً آخر تركه وتزوّج غيره، سوى فلورينتينو العجيب.

في زمن وباء آخر، نعيشه الآن، صارت المنازل سُفناً واقيةً من الوباء، لكن سكّانه صاروا يتفرّقون بسرعةٍ لمّا جمعتهم الجدران طويلاً، ووصلت نسب الطّلاق إلى حدّ غير مسبوق. وعلى الرغم من الإقبال على الزواج خلال هذه الفترة، لكنه هوىً عابر ناتج من الوحدة بين الجدران، أكثر مما هو اقتناع؛ فمن اقترن خلال هذه الأيام هم العزّاب والعازبات المزمنون، الذين كانوا متردّدين وعازفين عن فكرة البيت الزوجي. ولن نعرف مصير زيجات كورونا إلا بعد انصراف الوباء.

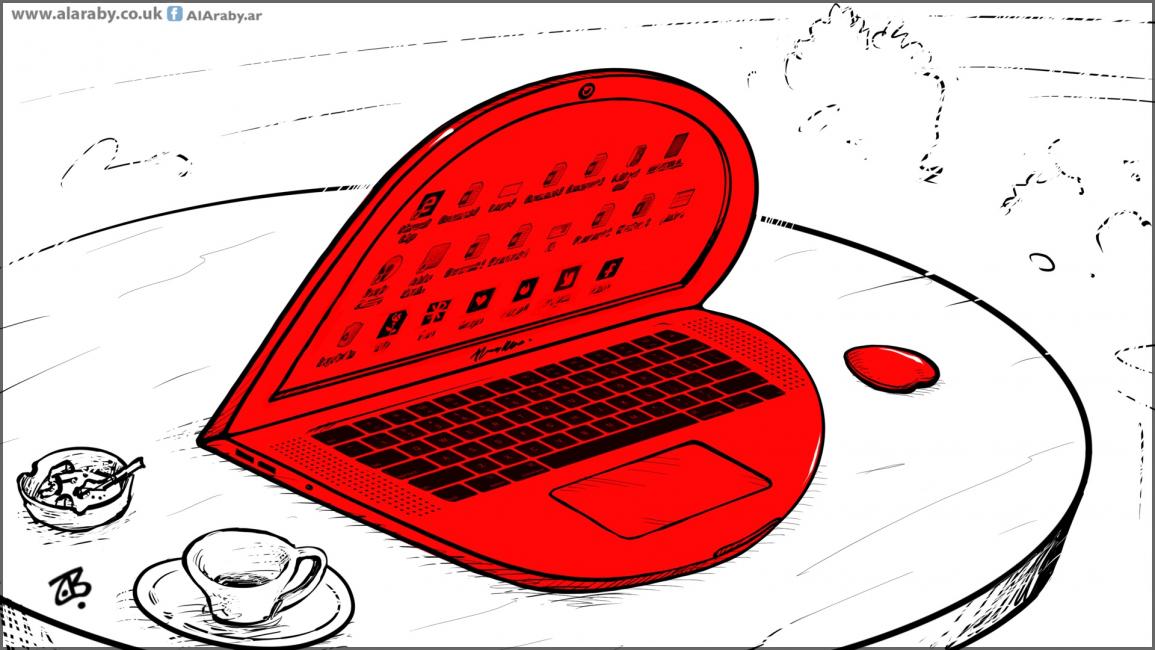

في هذا الزمن، لكلّ شيء مدة صلاحية قصيرة، ويحتاج إلى فيتامينات وألوان لئلّا يبهت، حتّى الحب. فصار اللّون الأحمر مرادفاً له خلال أسبوع عيد الحب كله؛ فلا حب دون هدية حمراء، ولا أحمر لمن لا حب له. احتفالاً بالحب، يُباع كلّ شيء بالأحمر، وتتحوّل متاجر الهدايا والدّيكور والملابس وتجهيزات الحمّامات حتّى، إلى الأحمر القاني. هذا اللّون القليل في الطّبيعة، وعن الحب أيضاً، الذي يتركز في الدّم بشكل شبه حصري. ربما هناك حمرةٌ خفيفةٌ في الأفق في أثناء الغروب، وقليل منها في اشتعال النّيران، وأخرى ذات منحى برتقالي في شعور الصّهباوات، وهناك الورد الأحمر البهيج، بلا شك.

ما من سبب منطقي لاختيار اللّون الأحمر غير أسطورة أدونيس التي روت دماؤه الأرض، فتجدّدت الحياة فيها، واستعادت خضرتها، وبينما نرى نحن الدم رمزاً للموت، كان الأقدمون يرونه رمزاً للحياة. كان الأخضر يشكّل لوناً مناسباً وصادقاً للحب، إنّه رمز الخصوبة والطراوة والوفرة، والأرض حين ترتوي بالماء، وتمنح الآفاق خضرةً غزيرة.

مع فالنتاين، تحوّل الحبّ إلى سلعة استهلاكية مثل بقية الرّموز اللّامادية للأعياد. لنكون منصفين؛ لا عيد الآن بلا مرادفاتٍ ماديّة تُشعرنا بوجوده. ولن يكون الحب أكثر مناعةً روحيةً عن أيّ شعور آخر يرافق الأعياد، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد المولد ورأس السنة. كلها أعياد كان لها بعد روحي يقوم على الحالة العاطفية التي تنتج من معرفة موعده، وما يرمز إليه، كأساس لوجوده. الآن، لم تعد المشاعر خالصةً ولا سهلة الاستثارة. وبتحريضٍ من الماكينة الرأسمالية الضّخمة، سعينا لتعويض منسوب البهجة الناقص بأشياءٍ مادية تستحضرها الذّاكرة حين يُذكر العيد.

هكذا حُوِّل الحب من شعور وإحساس لا يُقدّر بثمن، ومن التعبير عنه بالفعل أو القول، إلى هبة مادّية غيابها يعني قلة الحب وشَحِّه. لكن تسليع الحب ليس حديثاً أو بريئاً تماماً من تهمة القِدم؛ فارتكاز الحب على التّضحية الكلّية بالنفس منذ القدم هو أكبر دليل على تحوّل الحب مبكّراً عند بعضهم، من عطاءٍ إلى انتحار مادي. والآن، جرى تسليع الأعياد، ولم يعد التّعبير عن الحب، في عموميته، اجتهاداً في بذل المشاعر والكلمات ومظاهر العناية بالآخر، بل تضحية بالمال، بدل التضحية بالنّفس. لكن لحسن الحظ، لم يعد الحب يقتل كثيراً، وهذا أمرٌ تعلّمه الإنسان الحديث، لكنه ما زال لا يُحيي، وهذا ما لم يتعلّمه بعد.