السعادة، الحب، تاريخ الفلسفة، السياسة، الخيبة: عناصر كوّن من خلالها المفكّر الفرنسي رؤيته لكل ما حوله، من قضايا الفلسفة إلى الحياة اليومية. في لقائه بـ"العربي الجديد"، يضيء أندريه كونت سبونفيل هذا المسار الفكري مبيّناً ما على الفيلسوف أن يقوله للناس.

■ تحضر السعادة كموضوع محوَريّ في فكرك، أي دواع لهذا الانشغال؟

هو موضوع حاضر بشكل أساسي، هذا صحيح. ولكن أحبّ أن أشير إلى أنه يأتي ضمن مجموعة انشغالات أخرى. مثلاً، لو اعتمدنا قراءة كمّية، سنجد أن الجزء الأكبر مما كتبته خُصّص للأخلاق والسياسة، غير أن السعادة تمثّل موضوعاً يخترق كل المواضيع. وهذا لا ينطبق على مدوّنتي وحدها، فلو عدنا بتاريخ الفلسفة إلى سقراط سنجد أن السعادة كانت حاضرة بقوة كمبحث وانشغال، لماذا لا يستمر الأمر كذلك إلى اليوم؟ لقد نظرتُ دائماً إلى التفكير في السعادة باعتباره جزءاً من تقاليد الفلسفة. ما كان يهمّني في البداية هو فكرة الحكمة، والتي تعني بالنسبة لي كيفية استعمال العقل لنعيش بشكل أفضل، أي أن هدف الحكمة هو توفير إطار للسعادة. من خلال هذه الرؤية أعارض تصوّرات متداولة للفلسفة كأداة إشعاع أكاديمي أو كوسيلة جدل في الصالونات سابقاً وفي وسائل الإعلام حالياً.

■ ربطتَ انشغالك بالسعادة بتاريخ الفلسفة، ألا يوحي ذلك بارتباط التفكير بالسعادة بشكل عام بتقاليد الفكر الغربي؟

لا يحتكر الغربُ السعادة، ولا التعاسة، ولا حتى الفكر. كل ما في الأمر هو أنني مرتبط بمسار خاص، مساري الشخصي، بما فيه من مكوّنات التربية والتعليم والبيئة الاجتماعية، وهي عناصر تجعلني أبني فكري بالمواد التي توفّرت أمامي، ولذلك فإن الفلسفة والفكر الغربي عموماً يحضران كمرجعية هي في النهاية مرجعيةُ ما أعرفه أكثر. لكنني اجتهدتُ في الاطلاع على عوالم أخرى، خصوصاً ثقافات الهند والصين واليابان، واقتنعتُ بأن السعادة تحمل خصوصية كونيةً، فهي ليست مفهوماً غربياً بشكل حصري، على عكس مفاهيم أخرى عديدة خضعت لتاريخ الغرب وحده في تبلورها وتطوّرها.

■ هناك دائماً وعود بالسعادة نجد أثرها في خطابات شتى، من الأديان إلى ما يقدّمه النظام الرأسمالي من وسائل ترفيه. لكن يبقى هناك دائماً حديث عن وهم السعادة، كيف ترى هذه الثنائية؟

سأضرب مثلاً يتعلّق بالتكنولوجيا التي تمثّل هي الأخرى مصدر وعد بالسعادة؛ حياة أطول، رفاهية أكبر، إلى غير ذلك. تستطيع التكنولوجيا بالفعل أن تخلق السعادة، فحين نقول إنه بات من الممكن أن نحمِل في جهاز الكمبيوتر الشخصي كل الموسيقى التي نحبّها، فهذا يعني أن التكنولوجيا قادرة بالفعل على إنتاج السعادة، ولكن لا تستطيع هذه السعادة أن تكون كافية، فقد صارت الموسيقى في جهازي بالفعل، ومنذ ذلك الحين باتت ضمن المتوفّر، وما هو غير متوفر يحمل إغراءات أكبر، وبالتالي فما تحققّ بات غير مفرزٍ للسعادة. إذن فإن السعادة سرعان ما تخترقها فجوات كثيرة تبدأ في تبديدها، وبالتالي فوهم السعادة ليس متعلقاً بالتكنولوجيا في ذاتها، وإنما في الطبيعة البشرية. تساهم التكنولوجيا في السعادة ولكنها لا تكفيها، وبشكل عام لا يمكن تصوّر شيء يمكنه أن يحتوي السعادة. إنها، مثل الحكمة وأشياء أخرى كثيرة، مثالية بالضرورة، أي أنها لا تكتمل.

■ في أحد كتبك التي قرأتُها سطّرتُ تحت عبارة "السعادة مُخيّبة للأمل"، حين نختبر المقولة في وضعيات عدة سنقف على دقّتها. هل يمكن تعميم هذه الفكرة من السعادة الفردية إلى ما هو أوسع، مثل فكرة الحداثة، أو الديمقراطية، أو الاستقلالية. كلها أشياء تتحقّق ولا تلبث أن تصبح مخيّبة للأمل؟

لا أقول بذلك. أرى أن السعادة فرديةٌ، حتى حين نعيشها مع آخرين، في أسرة أو مع الأصدقاء، أو في بلد بأسره. أن نقول "شعب سعيد" هو كلام بلا معنى بالنسبة لي، كذلك القول بـ"مجتمع سعيد"، يبدو الأمر مثل شعار، وصولاً إلى "بشرية سعيدة". وجود ذلك يعني أنه لم يعد هناك أمل. في حين أن الأمل هو محرّك الفعل والتغيّر التاريخي، ولكي نرى الأمور بشكل أبسط وبعيداً عن التجريد، فهو محرّك قطاعات رئيسية في الحياة: السياسة مثلاً هل يمكن أن نتخيّلها دون خطاب باعث على الأمل؟ الأمل مثل الخوف، هما عنصران أساسيان في تركيبة العالم.

■ هناك انشغال أساسي آخر يمكن أن نستشفّه في أعمالك يتعلق بموضوع الحب. وفي حين أنه يبدو موضوعاً منسياً في تاريخ الفلسفة، فإنك تقول: "الحب هو الإشكالية الجدية الوحيدة في الفلسفة"؟

ما لاحظته هو أن الحبّ موضوع حاضر لدى الفلاسفة من أفلاطون إلى آلان باديو، وبينهما أذكر أن سيمون فايل وفلاديمير جانكيلفيتش ومارسيل كونش تطرّقوا إليه. إذن هو ليس موضوعاً منسياً، وإنما هو موضوع غير مطروق بالعناية الكافية، أعتقد بأن الفلاسفة لم يتحدّثوا بشكل جيّد عن الحب مثلما فعلوا عن مسائل أخرى، كالعنف والإرادة والتاريخ، يبدو أنهم يتهيّبون الحديث عنه. ومن زاوية أخرى، أجد أنه لا يوجد تقبّل سلس لما يقوله الفلاسفة عن الحب، ربما هناك تفضيل بأن يتناوله الشعراء والموسيقيون.

■ أي خلاصة تخرج بها بعد خوضك لسنوات في ثيمة الحب، وتخصيص عدد من مؤلفاتك لها؟

أنه توجد ثلاثة أنواع رئيسية من الحب، أطلقت على كل نوع اسماً إغريقياً: Eros إيروس، وهو الحب المتربط بالنقص، أي ذلك الذي يذهب لإشباع ما، وهذا التعريف مرتبط برؤية أفلاطون للحب. وهناك Philia فيليا: وهو نوع من الحب يؤدّي إلى الفرح المشترك، وهو مرتبط بفهم أرسطو وسبينوزا للحب. أما النوع الثالث فسميته: Agapè، هو الحب غير المكترث، حبٌ غير تواصلي، هدفه التضحية، ومثاله المسيح، ونجد فكرته عند سيمون فايل. النوع الأول هو الأكثر حدّة، أما الثاني فهو الأكثر انتشاراً وربما لذلك نكون أقلّ انتباهاً له، كما أنه الحب الأكثر تواصلاً في الزمن. أما الثالث فهو الأعلى درجة، ولكنه الأندر، بل لعله ضد الطبيعة البشرية، إنه شكل من الحب الذي لا يتمظهر إلا من خلال غيابه.

■ هل يمكن القول إن تاريخ الفلسفة محوريٌّ في فكرك؟ وهل يمكن التفكير من خارج تاريخ الفلسفة، وأنت الذي خصّصت أعمالاً تحاكي تاريخ الفلسفة سواء عبر قراءة نصوصها الكبرى أو معالجة قضاياها، أو من خلال تعاملك مع مفاهيمها حين أنجزت "المعجم الفلسفي"؟

لديّ قناعة بأن تاريخ الفلسفة محوريّ في كل مشروع فكري جدّي، أو طموح على الأقل. أن نتفلسف هو أن نصل إلى مرحلة التفكير الذاتي، ولكن لا يعني ذلك أن نفكّر بمفردنا. أعتقد أننا حين نفكّر بمفردنا فإننا نفكّر بشكل سيئ. ينتشر اليوم مصطلح "فلسفة مضادة"، ويريد البعض أن نفهم من هذا المصطلح أنه تفكير يقدّم نفسه وكأنه لا علاقة له بالفلسفة، هنا ينبغي أن نَحذر إن لم يكن هناك أبوية للفلسفة يجري إنكارها، أو هناك ضحالة أو استبلاه كي لا نقول حماقة. تاريخ الفلسفة هو بمعنى ما ضمانة ضدّ هذه الهنات في الفكر، دون أن يعني ذلك دعوة للانغلاق في تاريخ الفلسفة بمعنى الاكتفاء بالتعليق أو تناوله بشكل مدرسي. تاريخ الفلسفة هو اختبار متجدد من خلال مجابهة العقول الكبيرة، والاستناد إليها أيضاً، وصولاً إلى محاولة شق طريق بينها، وكل ذلك مما تحتاجه البشرية في كل عصر. أعترف بأن تاريخ الفلسفة يمثل العقبة الكبرى حيال بناء فلسفة خاصة، فالأعمال الفلسفية الكبرى كثيراً ما تشعرنا بالانسحاق أمامها، لكن ذلك هو التحدّي الحقيقي للفكر، حين يختلق شجاعة الرغبة في الإضافة رغم كل ذلك. هذا الشعور بالانسحاق أمام أعمال ومشاريع فلسفية ضخمة هو الذي يوقظنا لاحقاً، ويدفعنا إلى التفكير الذاتي، إلى اجتراح خط خاص في فهم الواقع والعالم والتاريخ. ربما أعرّج هنا على مأساة أكاديميين كثر، لديهم كل الكفاءات الفكرية، غير أنهم يهربون من وطأة هذا الشعور بالانسحاق، ما يجعل منهم مجرّد مُعلّقين وناقلي معرفة بين الأجيال. هو وضع ينبغي أن نشير إلى أنه مريح بالنسبة للبعض. كثيرون هم ضحية الانسحاق، وكثيرون هم ضحية التهرّب منه.

■ هل تعتبر تضخّم المادة الفكرية والعلمية، وتدفّقها المتسارع عبر وسائل التواصل، عائقاً للفكر؟

لا أرى ذلك، حتى إذا افترضنا أسوأ الاحتمالات بأن المادة الفكرية الأكثر تداولاً غير أصيلة أو خفيفة أو تقوم على المغالطة، هل يمكن لذلك أن يؤثر في خمسة وعشرين قرناً من التفلسف؟ لستُ من القائلين بخطر التكنولوجيا على الفكر، ولكن رغم ذلك حين أنصح من هم حولي أقول لهم: اتركوا الشاشات قليلاً، وخذوا أماكن في المكتبات.

■ هناك اليوم نجوميات فكرية صنعتها الميديا، مثل ميشيال أونفري أو سلافوي جيجيك، كيف ترى ذلك؟

ليس الأمر بجديد. كانت هناك دائماً نجوميات فكرية. التغيّر حصل على مستوى الميديا التي وصلوا بها، حيث استفاد جيل المفكرين الجدد من الفيديوهات التي تنقل المحاضرات بشكل فوري على مواقع الإنترنت وغير ذلك، كما استفاد غيرهم من الجريدة في القرن التاسع عشر، ومن التلفزيون في القرن العشرين. بالطبع، يُحسن البعض استعمال هذه الأدوات والبعض الآخر يتعامل معها بحماسة أقلّ، وفي كل الحالات لا يمكن أن نضع نجاح هذا أو ذاك في الظهور والبروز كنقيصة أو حجة على عدم جودة ما يقدّمه من أفكار. بما أنك تذكر أونفري وجيجيك واستفادتهم من الميديا الحديثة، أودّ أن أشير إلى أن فلاسفة مثل برتراند رسل أو جان بول سارتر أكثر شهرة منهم إلى اليوم. بالمناسبة، كثيراً ما يسألني البعض عن أونفري من منطلق أنني أمثّل صورة الفيلسوف كما يعرفها الناس، في حين يمثّل هو صورة جديدة لم يتعوّدوا عليها، دائماً ما أجيب هؤلاء: أجد أن أونفري يملك خصالاً أساسية لمفكّر؛ المثابرة والصدق والشجاعة والموهبة. هل يوجد كثيرون يملكون هذه الصفات مجتمعة؟

■ يعني أنك متصالح مع القول بإخراج الفلسفة من مواطنها الأصلية: الكتب والجامعات؟

بالتأكيد، هذا جزء من تطلعاتي. أنا أقول إن الكتب والجامعات مثل البيت بالنسبة للفلسفة، هناك تستقر، ذلك فضاؤها الطبيعي، ولكن يمكن لها أن تخرج وتغامر. أن تحضر في الإذاعة أو في الإنترنت فهذا أمر محمود، ولكن ذلك هو في النهاية صدى لفعلها الأصلي الذي تمارسه في فضاءاتها الطبيعية. أن تكون الفلسفة شعبية هذا من دواعي سرور الفلاسفة، وهذا تقليد فلسفي أيضاً، لقد كان مطمح مفكري عصر التنوير مثل ديدرو وفولتير. إذن هذا الخروج نحو الناس هو استعادة لتقليد ليس فرنسياً فحسب، بل يمتد إلى فلاسفة الإغريق.

■ ذكرتَ ذات مرة أن ما يحدث في العالم اليوم من خيبات إنما هو نتاج الإرهاق. أي إرهاق تعني؟ إرهاق الغرب تحديداً، أم إرهاق كل العالم؟

هنا أتحدّث عن الأحداث السياسية العامة، تلك الحروب والنزاعات وفضائح الفساد وغير ذلك. هو إرهاق أوروبي في الأصل، ولكنه يمتد إلى ما هو أبعد، أجد أثره في آسيا وأفريقيا. حين استعملتُ هذه العبارة، كانت محاولة لإثارة طموح "النهضة الأوروبية" من جديد. مفهوم الإرهاق ضد مفهوم النهوض، ذلك ما كُنت أعنيه.

■ إلى جانب الحديث عن الإرهاق، تستعمل عبارة "الإعداد للخيبات المقبلة"، هل يعني ذلك أنك ترى أن المستقبل يخبّئ ما هو أسوأ؟

كل ما في الأمر هو أنني حاولت إدماج مفهوم الخيبة في عملية التفكير في الواقع. ينطلق ذلك من مبحث السعادة، حيث إن كل أمل يتضمّن بالضرورة خيبة. حتى تحقق الأمل يتضمّن خيبة. يمكن سحب هذه الفكرة على التاريخ، وكيف يُصنع. هل تعتقد أن نشطاء الثورة الفرنسية لم تخب آمالهم حتى وهم يرون الثورة تنجز مطالبها؟ ماذا عن ثوّار 1917 في روسيا؟ وماذا عن متظاهري الربيع العربي منذ سنوات قليلة؟ هذه الخيبات لا ينبغي أن نراها كذريعة لعودة القديم، وهناك طبعاً من يدفع إلى هذا الاتجاه، وإنما ينبغي أن نفهم أنها مكوّن في عملية صناعة التاريخ، أي أنها مكوّن في التقدّم. أعتقد أننا نحتاج تحكماً أكبر في إدارة الخيبة. ذلك بالنسبة لي هو دور الفيلسوف، جعل الأمور أكثر وضوحاً، بأخذ خطوات إلى الوراء لرؤية المشهد أفضل، بالحفر عميقاً في علاقات الأشياء ببعضها. الفيلسوف عليه أن يقول اليوم إن الخيبة ستأتي في كل الحالات، دون أن يعني ذلك تأخراً، وهو خطاب مضاد للخطاب السياسي الذي لا يشير من قريب أو بعيد للخيبة وكأنها غير متوقعة الحدوث.

■ كيف تجد أصداء فكرك في ثقافات أخرى؟

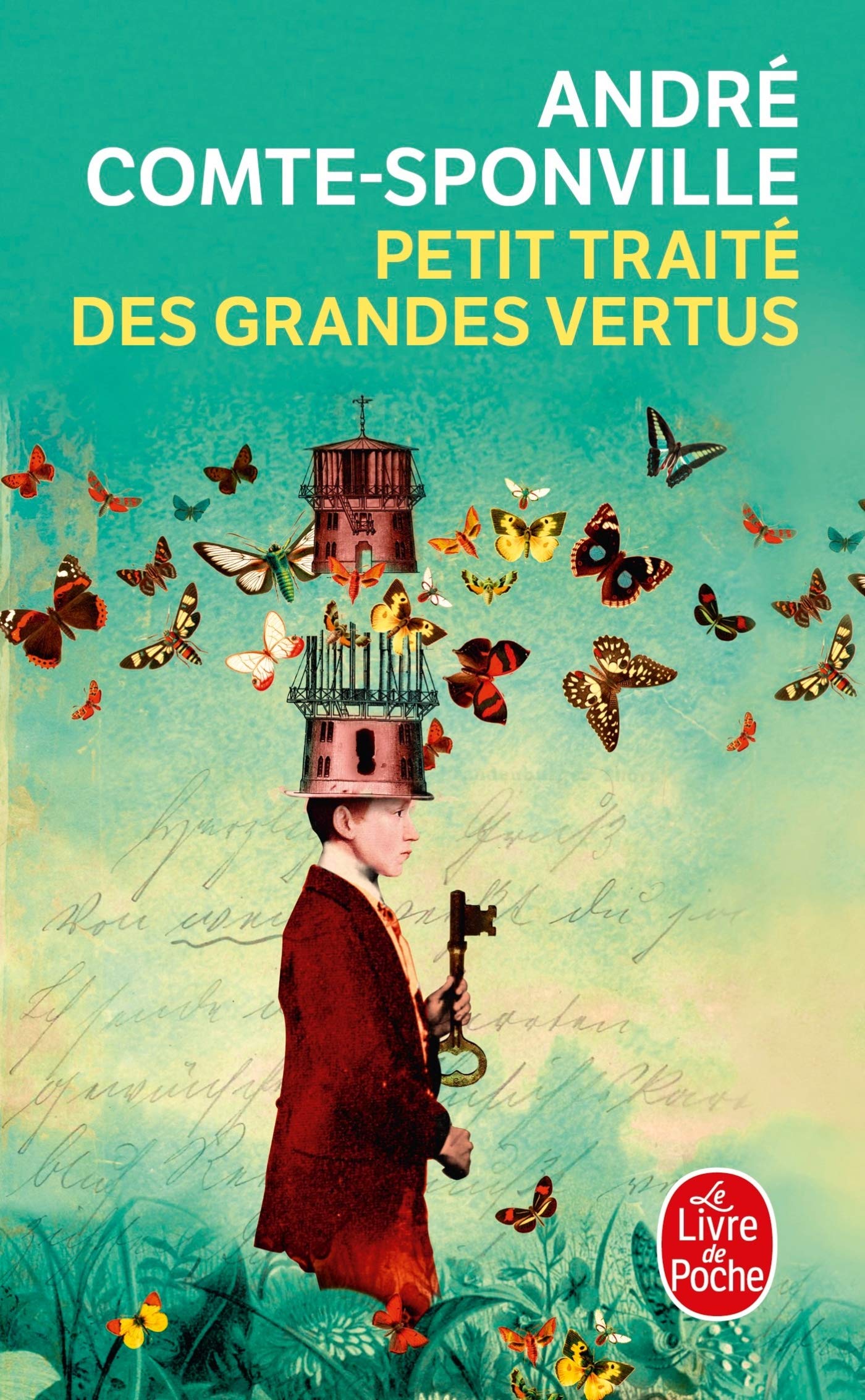

لا يمكن تحديد ذلك إلا بشكل نسبيّ. الصدى الفكري خارج ثقافتك غائم بالضرورة. مثلاً تُرجم كتاب "مصنّف صغير للفضائل الكبرى" إلى 24 لغة. ربما يوحي ذلك بأن أفكاري تصل بشكل جيّد إلى العالم، لكن لا يمكن القطع بذلك. تصلني أصداء نقاشات حول أفكاري، خصوصاً في أميركا اللاتينية، وأن باحثين يعتمدون على بعض أطروحاتي هنا وهناك، ولكني بشكل عام أعتقد أن صدى الفكر يقع دائماً في منطقة غير مرئية. مثلاً كيف يمكنني أن أعرف استعمالات فكرة ما طرحتها في لغة أجهلها.

■ لم يكن هذا السؤال سوى توطئة لسؤال يهمّ القارئ العربي أكثر. فإذا علمت أن كتابين فقط من بين عشرات المؤلفات التي وضعتها جرت ترجمتهما إلى العربية ("الفلسفة" و"هل الرأسمالية أخلاقية؟")، أي دلالة لذلك بالنسبة لك؟

ربما يشعرني ذلك بوجود عائق ما. لن أقارن طبعاً ترجمة أعمالي إلى العربية بترجمتها إلى اللغات الأوروبية، لكن يحيّرني هذا التعطّل حين أعرف مثلاً أن الكثير من مؤلفاتي وصلت إلى اليابانية أو الكورية. ربما هناك فروقات ثقافية تتسبّب في وضع كهذا، بعض أفكاري وقناعاتي لا تتماشى مع انتظارات القرّاء في العالم العربي، وإن كنت أعتقد أن ذلك في حد ذاته سبب إضافي للترجمة. ما معنى أن ننقل فكراً يُشبهنا؟

بطاقة

وُلد أندريه كونت سبونفيل سنة 1952 في باريس. منذ سنوات تحصيله الجامعي، ظهر انشغاله بمسألة العيش في العالم، وما يتفرّع منها من أسئلة، مثل السعادة ومعنى الحياة والحب والفضيلة والشر والحرية، وهي أسئلة كان دائماً يطرحها بشكل متقاطع بين مستويين: الراهن وما يثيره من قضايا سياسية واجتماعية، ومنابع الفكر الفلسفي ضمن محاولة يُسمّيها بـ"إنتاج حكمة ملائمة لعصرنا".

بتراكم مؤلفاته ظهرت مؤثرات كثيرة في فكر كونت سبونفيل، أهمها عالم الأنثروبولوجيا كلود ليفي ستروس، والكاتب ميشال دو مونتاني (القرن السادس عشر)، والفيلسوف الهندي جدو كريشنامورتي (القرن العشرين).

بتراكم مؤلفاته ظهرت مؤثرات كثيرة في فكر كونت سبونفيل، أهمها عالم الأنثروبولوجيا كلود ليفي ستروس، والكاتب ميشال دو مونتاني (القرن السادس عشر)، والفيلسوف الهندي جدو كريشنامورتي (القرن العشرين).

للمفكّر الفرنسي حضور متواتر في وسائل الإعلام، خصوصاً من خلال مساهماته في نشريات كثيرة، يعتمد فيها لغة فلسفية مبسّطة في مقاربة قضايا الحياة العامة. في 1998، تخلّى عن مناصبه الأكاديمية للتفرّغ للكتابة. من أبرز مؤلّفاته: "مصنّف في اليأس والنعيم" (1984)، و"التربية الفلسفية" (1989)، و"مصنّف صغير للفضائل الكبرى" (1995)، و"حكمة المحدثين" (بالاشتراك مع لوك فيري، 1998)، و"اليأس المرح" (1999)، و"ما لا عزاء له" (2018).

كما وضع معجماً فلسفياً في 2001، وعُهدت إليه إدارة ثلاثة أعداد من "المجلة الدولية للفلسفة" خُصّصت لفكر مونتاني وباسكال وآلان، فيما جرى تخصيص عدد له في 2011.