من أبرز العوائق التي تحول دون التعامل الموضوعي مع لغة الضاد، اقترانُها، في المخيال الجمعي، بالدين الإسلامي. دوافعُ هذا الاقتران شهيرة، وتتمثّل أساساً في أنَّ القرآن نزل باللسان العربي، كما أنّ عامّة الشعائر، كالصلوات والتلبية، تُؤدّى به، بالإضافة إلى أنَّ أغلب كتبِ التراث العالِم، من تفسير وفقه وتوحيدٍ وأصولٍ، صيغت بالعربية طوال القرون الماضية. وهكذا تولّد شعورٌ بالتلازم بين معرفة الضاد والتمكّن من نصوص الإسلام وشعائره.

وقد بُني هذا التلازم على سلسلة مصادراتٍ متخيَّلة وخيارات عقدية وأيديولوجية يجدر تفكيكُها: أولاها أنَّ الله اختار هذه اللغة للتعبير عن مراده الأزلي، فانتقى من كلماتها وتراكيبها ما يترجم "مقاصده" التي أراد إبلاغها للناس. وتفنّن علماءُ الكلام المسلمون في توضيح هذه العلاقة وانتهى الأشاعرةُ إلى افتِراض ثنائية "الكلام النفسي"، أي: المعنى القائم بذات الله، والكلام اللفظي وهو التعبير عنه، مع تأكيدهم أنه قد يكون غير عربي، لأنَّ الله تعالى تكلّم مع الأنبياء بلغات أخرى.

وأما المصادرة الثانية فهي تمحُّض الفصحى للدلالة على مفاهيم الدين المجرّدة وتمثيل حقوله وعلومه ومصطلحاته. فجلُّ الفنون التي نَضجت في العصور الوسطى، كالتفسير والفقه، بلورتْ مفاهيمَها عبر الجذور العربية واشتقاقاتها الصرفية وامتداداتها الدلالية والإيحائية. وقد تضخّم هذا الاقتران بفعل التواطؤ الذي حصل تاريخياً بين العربية، بما هي أداة المؤسسات الرسميّة كالقضاء والإدارة والضرائب وبين السلطة السياسية، حتى اندمجت في دواليبها وصارت إحدى مقوّمات نفوذها.

عموماً، لا يوجد في التراث العربي انتقادٌ لارتباط العربية بالمقدس. بل بالعكس، عُدّت الضاد آيَةَ إعجازه ومَظهر بيانه. إلا أنَّ هذه الانتقادات بدأت تلوح لدى بعض كتّاب النهضة، وربما استلهموها من المستشرقين الأوائل إبّان القرن التاسع عشر. ففي 1881، ظهرت الدعوة إلى الفصل بين الضاد والإسلام في مجلّة "المقتطف" التي نادت بكتابة العلوم الحديثة بلغة الناس المحكية.

وفي أوائل 1902، ألَّف القاضي الإنكليزي سلمون ولمور كتاباً سمَّاه: "العربية المحلية في مصر" مُنظِّراً لقواعدها ومنادياً باتخاذها لغةً للعلم والأدب، وحتى كتابتها بالحروف اللاتينية. وفي نفس الفترة، دافع إسكندر المعلوف، في مقالٍ له بجريدة "الهلال" (1902)، عن اللهجات، وحثّ على استخدامها في تدوين العلوم، مؤكّداً أنّ اختلاف لغة الكلام عن لغة الكتابة هو من أهم أسباب تخلُّف العرب الثقافي، كما رأى أنَّ تعلُّق المسلمين بالفصحى لا مبرّر له، لأنَّ الكثير منهم لا يتحدّثونها ولا يكتبون بها، ولأنّ لغةَ العرب المسلمين هي غير الفصحى على كلّ حالٍ.

وختم بالقول: "ما أحرى أهلَ بلادنا أن ينشطوا من عِقالهم طالبين التحرُّرَ من رقِّ لغة صعبة المراس، قد استنزفت أوقاتهم، وقوى عقولهم الثمينة، وهي مع ذلك لا توليهم نفعاً، بل أصبحت ثقلاً يُؤخِّرهم عن الجري في مضمار التمدُّن، وحاجزاً يصدُّهم عن النجاح".

وفي سنة 1926، دعا مهندس الري في مصر، السير وليم ولكوكس إلى هجر اللغة العربية، بل وترجم أجزاء من الإنجيل إلى "اللغة المصرية". ونوَّه سلامة موسى بعمله هذا واجتذب إليه عدداً من دعاة التجديد المستندين إلى الفكر القوميّ متأثّرين بما صنع الكماليون في تركيا من استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية وترجمة القرآن إلى التركية وإلزام الناس بالتعبُّد به، في عملية نزعٍ غير مسبوق لمظاهر قداستها.

ولعلّ مما ساهم في تسريع هذا المسار، انتشار العامية في المسرح آنذاك، ومن أشهر مَن طوَّر استخدامها "فرقة رمسيس" التي وَجدت مسرحياتُها إقبالاً لدى جماهير الناس. وهذا عين ما فعلته السينما من بعدُ، حتى لم يعد للعربية الفصحى من وجودٍ على الشاشة سوى في المسلسلات والأفلام التاريخية.

واستمرت الدعوات إلى عدّ العربية كائناً "دنيوياً"، يتطوّر ويذوي خارج منطق القداسة، في كتابات أدباء مفكّرين عربٍ كُثرٍ كان "أجرأهم" عبد العزيز فهمي الذي "اقترح" سنة 1943 كتابة العربية بالحروف اللاتينية! ومعه نعدّ أحمد لطفي السيد وسلامة موسى ولويس عوض الذي قال: "ما من بلدٍ حيٍّ إلّا وشَبَّت فيه ثورة أدبية هدفُها تحطيم لغة السادة المقدّسة، وإقرار لغة الشعب العامية أو الدارجة أو المنحطّة"، على ما في هذه الدعوات من تطرُّف.

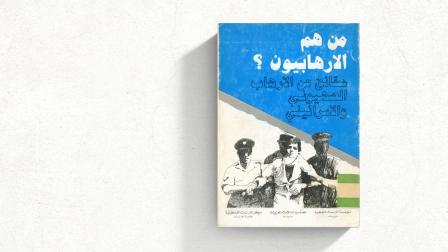

وفي عصرنا، لعبت وسائل الإعلام الغربية المعاصرة دوراً سلبياً في تضخيم هذا الاقتران والإخافة منه. ويكفي أن نشير إلى الجدالات المتكرّرة في المشهد الثقافي الفرنسي، وآخرها تصريحاتٌ أطلقها وزير الثقافة الأسبق جاك لانغ حول ضرورة "سحب تعليم العربية من أيدي الإسلاميّين". بل وتواترت هذه التهمة على ألسنة العلمانيّين من العرب المسلمين أنفسهم الذين هاجموا الضاد التي صارت لديْهم رديفاً للإرهاب، وبات تعلُّمها والانشغال بها قرين التديّن. ومن ثمّ نادوا بعَلْمَنَة اللغة وفَصلها وفصل تعليمها عن التراث الديني.

ولعل من نتائج هذه الدعوات أن سارت العربية المعاصرة خطواتٍ بهدف "فكّ الارتباط" بينها وبين المقدّس. فمن ذلك محاولات الخطاب الديني الرسمي التخفيف من سلطة الفصحى وتوسُّله، ليس فقط بالدارجة، بل حتى باللغات الأجنبية، للتأكيد على الانفصال بينهما. كما ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي في إشاعة خطابٍ غير رسمي عن الدين، لا يلتزم قواعد الفصحى.

ومن ذلك أيضاً إجراء العربية المعاصرة لـ"عَلمَنَة" دلالية داخلية في مستوى نظامها المعجمي والمجازي. ونقصد بهذا المفهوم تخفيف دلالات الكلمات من المعاني الدينية التي حُفّت بها، وشحنها بحُمولات وضعية جديدة. فكلمة "رزق"، على سبيل المثال، التي كانت تدلّ في النسيج القرآني على ما يهبه الله من الخيرات لعباده، صارت تعني "لقمة العيش" التي يكسبها الإنسان بكدّ يمينه. وأكثر ما تأكّدت هذه العَلْمَنة في المجال السياسي والقانوني حيث تحرّرت المفردات من حمولاتها الفقهية التي التصقت بها لقرون وصارت تُحيل على مبادئ قانونية وضعية.

هكذا، تطوّرت الضاد شدّاً وجذباً في علاقاتها المتشابكة مع المقدّس. واحتلّت في مشهد الثقافة المعاصرة مكانةً معقّدة، شأنَ العديد من اللغات؛ كالسنسكريتية والعبرية التوراتية واللغات الأوروبية المنحدرة من اللاتينية. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن حدود هذه المكانة وعن علاقة المتكلّمين بلغاتهم والتمثّلات التي ينسجونها عنها والمشاكل التي تعترض تطوُّرها، وإن كان التقديس يعوقه دلالياً وإيحائياً. وقد شكّلت هذه الأسئلة موضوع كتاب "اللغة والمقدس" (باريس، 2017) الذي أشرفت عليه الباحثة جورجين أيّوب ومؤرخ الفلسفة أليساندرو غيتا.

قداسة العربية مُصادرة لا عقيدة. الإيمان بها أو نكرانها حرية شخصيّة، وليست مما يُفرض على الناس بالقوة ولا مما يُنافح عنه بالبرهان. هناك مبالغة في تضخيم تلك القداسة حدَّ ترويع الناس من وهن الفكر. ربما الأجدر كشفُ الظروف التي نشأت فيها مظاهر هذه الأسطرة وتعرية الملابسات التي تلاعب ضمنها رجال السلطة بعلاقة الضاد بالدين بسطاً للنفوذ.