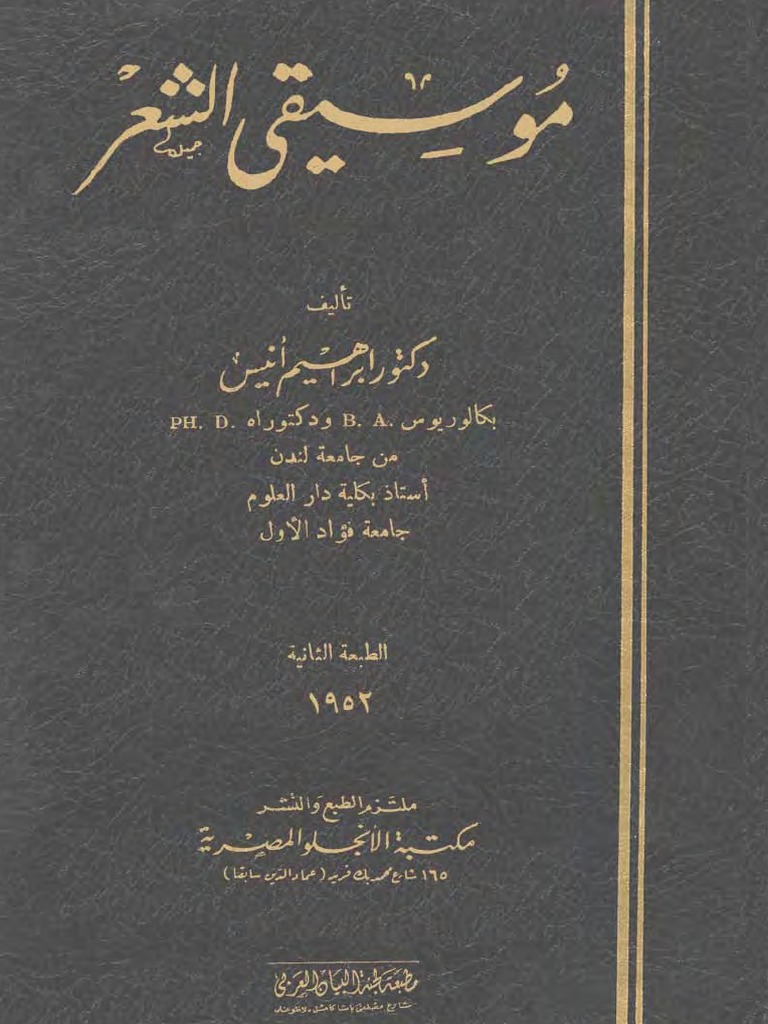

صدّر إبراهيم أنيس (1906 - 1977) كتابه "موسيقى الشعر" الصادر في عام 1948 بالقول إنه كتاب "يسدّ فجوة في المكتبة العربية" والسبب كما شرح هو أنه "يمزج بين فنون من القول تُدرس الآن مفككة، ويُنسب كل منها إلى فرع مستقل، فمنها ما يعرض له أهل البلاغة، ومنها ما يتناوله أصحاب العروض، ومنها ما يعنى به مؤرّخو الأدب ونقّاده. وأخيراً وليس آخراً يتضمّن هذا الكتاب بعض آراء المحدثين في علم النفس الموسيقي". ولعل هذه الإضافة الأخيرة هي أبرز ما قدّمه صاحب كتاب اشتهر بدراساته في علم اللغة، صرفاً وصوتاً ونحواً ودلالة، والتي أتاحت له أن يقول عن كتابه "الأصوات اللغوية" (1947) أنه "الأول من نوعه في اللغة العربية".

هنا في كتاب "موسيقى الشعر"، يترك جانباً ما سمّاها "موسيقى الكلام العربي" التي مرّ بها مروراً خاطفاً في "الأصوات اللغوية" وترك أمر بحثها إلى مجال آخر عسى أن تكفل له البحوث المستقبلة القيام بها، ويصرف همّه إلى الأوزان والقوافي، على اعتبار أنها تمثل في نظره موسيقى الشعر، وسيظهر أثر ترك مسألة موسيقى الكلام وحصر الموسيقى الشعرية بالكلام "الموزون المقفى"، في ما بدا وكأن هذا الباحث الفاتح في مجال دراسات اللغة وفق أحدث ما توصلت إليه أبحاثها في القرن العشرين، يغلق على نفسه باب التقليد، ويحرم نفسه من أولوية كان من المفترض أن تكون له أيضاً في مجال موسيقى "الشعرية" التي تجاوزت اشتراطات الأوزان المعروفة والقوافي، إلى ما أصبح يدعى البنى الإيقاعية، التي تجعل إيقاع الكلام الشعري "أقل حدة وبروزاً وأقل رتوباً وانضباطاً وتكراراً، فتكون موسيقاها أخفى وأدق وأكثر تنوعاً وغنى، وأكبر احتياجاً إلى إرهاف الحس لالتقاطها وتتبعها" كما سيقول محمد النويهي (1917 - 1980) في كتابه "قضية الشعر الجديد" في عام 1964.

ومع ذلك لا يخلو كتاب "موسيقى الشعر" من ريادة في محاولته الجمع بين ما أشار إليه باسم "فنون من القول" كانت حتى تاريخ صدور كتابه تدرس مفكّكة، منفصلاً بعضها عن بعض. يأتي في المقدمة منها على شكل فصل أول يمكن أن نعتبره تمهيداً؛ الإحساس الفني، فأثر النغم، فالموسيقى بوصفها أبرز صفات الشعر، فالتجديد في موسيقى الشعر.

وفي هذا الفصل يوجّه النظر تحديداً إلى مسألة الأوزان والقوافي التي ستتخلل بقية الفصول منطلقاً من أن "القدماء من علماء العربية لا يرون في الشعر أمراً جديراً يميّزه من النثر إلا ما يشتمل عليه من الأوزان والقوافي". ولكن هل كان همُّ القدماء تعريف الشعر في تمييزه حصراً من النثر؟ أم كان همّهم تمييز الشعر من الكلام الذي يتلبس لبوس الشعر؟ وماذا عن قولٍ شهير لعالم من علمائهم هو يحيى بن المنجم يورده المرزباني في "الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء"، جاء فيه: "ليس كل من عقد وزناً بقافية فقد قال شعراً، الشعرُ أبعد من ذلك مراماً، وأعزّ انتظاماً".

ومع ملاحظة الباحث أن النقاد في العصور المتأخرة "بدأوا يرون في الشعر أموراً أخرى يعبّرون عنها بالصور والأخيلة حيناً، ويصفونها بالعاطفة والانفعال النفسي تارة أخرى. وأخيراً يجرّدون الشعر من المنطق وما يمتّ للعقل ونظام تفكيره بصلة، وإذا حاولوا تعريف الشعر رأينا تبايناً واختلافاً" إلا أنه يجزم بأنهم كلهم "يلجأون آخر الأمر إلى صورة الشعر من أوزان وقواف، ويرون فيها الخاصية الواضحة التي لا غموض فيها". وحتى حين يتسامح ويلاحظ أن "نثر الكلام قد يشتمل على نوع من الموسيقى نراها في صعود الصوت وهبوطه أثناء الخطاب، كما قد نراها في صورة قواف تنتهي بها فقراته" ويرى في كل هذا موسيقى، إلا أنه يرجع فيقول "ولكنها في الشعر من نوع أرقى، بل هي في الشعر أسمى الصور الموسيقية للكلام وأدقها لأن نظامها لا يمكن الخروج عنه".

وعلى هذا المنوال يمضي في بقية الفصول، أي يظل بحثه في موسيقى الشعر دائراً حول مربط الأوزان والقوافي، فلا يغادره. حين يتناول عروض الخليل (الفصل الثالث)، يرى أن "هذا النظام ظل يراعى مراعاة تامة حتى عصرنا الحديث. ولا يزال شعراؤنا المحدثون ينسجون على منواله وينهجون نهجه وهم راضون قانعون"، إلا أنه "أتى على نظام القافية عهد رأينا الشعراء فيه يميلون إلى تنويعها. وجاؤوا لنا بالموشّحات وبالمربّع والمخمّس وغير ذلك من فنون اقتصرت على تنويع القافية دون المساس بالأوزان في أغلب الأحيان".

وعلى هذا المنوال يمضي في بقية الفصول، أي يظل بحثه في موسيقى الشعر دائراً حول مربط الأوزان والقوافي، فلا يغادره. حين يتناول عروض الخليل (الفصل الثالث)، يرى أن "هذا النظام ظل يراعى مراعاة تامة حتى عصرنا الحديث. ولا يزال شعراؤنا المحدثون ينسجون على منواله وينهجون نهجه وهم راضون قانعون"، إلا أنه "أتى على نظام القافية عهد رأينا الشعراء فيه يميلون إلى تنويعها. وجاؤوا لنا بالموشّحات وبالمربّع والمخمّس وغير ذلك من فنون اقتصرت على تنويع القافية دون المساس بالأوزان في أغلب الأحيان".

ولا يغادر هذا المربط حين يتحدث عن الإنشاد والغناء (الفصل الخامس)، وتطور الأوزان الشعرية (الفصل السادس)، واللافت للنظر هنا أنه مع كل هذا يصرّح بأن علم العروض "اشتمل على عدد غريب من المصطلحات. وأعقد هذه المصطلحات تلك التي تسمى الزحافات والعلل. إلى غير ذلك مما هو معروف ومشروح في كتب العروض يجد الطالب في تحصيله مشقة وعنتاً يجعله ينسى أنه بصدد أمر يمتّ إلى فن جميل". وعن المؤلفين في هذا العلم يقول: "هكذا تعوّدوا خلال أحد عشر قرناً من الزمان ليس فيهم من حاول التجديد فيه، أو تيسير قواعده بجعله مقبولاً مستساغاً يلائم فن الشعر وجمال الشعر وحب النفوس للشعر".

وإلى جانب مسائل هذا المربط، يعرض شيئاً من تحليل المستشرقين للأوزان (الفصل الرابع) على أساس ما يسمى نظام المقاطع، ويرى أنه قد يفضل ما جرى عليه أهل العروض من تحليل البيت إلى تفاعيل، لأن المقطع وحدة صوتية يشترك في جميع اللغات، وله أساس علمي يعرض له علم الأصوات. ويتطرق إلى النسج القرآني وأوزان الشعر (الفصل الحادي عشر) فيدلي بملحوظة مهمة مفادها أن "نفي الشعر عن القرآن ليس المراد منه إلا نفي معانيه وأخيلته، تلك التي قد تصوّر الأمور على غير حقيقتها". ويتناول الأخطاء، ومنها الزحافات التي لا تمتّ لموسيقى الشعر بأية صلة، ويعتبرها من أخطاء الرواة (الفصل العاشر)، ومنها ما تسمى "العلل الجارية مجرى الزحاف"، كما لا يرى أن الضرورة الشعرية تمتُّ لموسيقى الشعر، فليست إلا رُخصاً أباحت للشعراء الخروج على بعض قواعد اللغة لا قواعد الوزن والقافية.

وأخيراً، لفتت انتباهنا ملحوظة له غير دقيقة حول عبد القاهر الجرجاني صاحب "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز"، حين تناول الجرس الموسيقي في اللفظ الشعري (الفصل الثاني)، الذي وصفه بعض المحدثين كما يقول بأنه "أفضل مزايا لغة الشعر". جاء في هذه الملحوظة أن الجرجاني "حين عرض في أسرار البلاغة للجناس والتجنيس، أبى أن يعترف لصاحبه بالفضل، ورأى أن الأمر كله يجب أن يكون مرجعه المعنى، فهو ينكر الجمال في جرس الأصوات، ويرجع سر الجمال في الكلمة أو الكلام إلى دلالة الألفاظ".

وبالعودة إلى الجرجاني نجد أن صاحب "موسيقى الشعر" لم يكن موفقاً في ملحوظته هذه، لأن الجرجاني مبدع نظرية النظم أو "السياق" في تعليل إبداعية النص، يقول حرفياً: "إن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمرٌ لم يتم إلا بنصرة المعنى إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن"، أي أنه يرجع الفضل إلى كلية تجمع بين لفظ ومعنى، وليس إلى واحد من هذين منفرداً. ويؤكد هذا تحليله لجماليات الأبيات الشهيرة التي مطلعها "ولما قضينا من منى كل حاجة/ ومسح بالأركان من هو ماسح"، والتي رأى فيها ابن قتيبة ضرباً من الشعر حسن لفظه، وقصر معناه، فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى.

يقول الجرجاني: "انظر إلى الأشعار التي أثنوا عليها من جهة الألفاظ ووصفوها بالسلاسة، وقالوا كأنها الماء جرياناً، هل تجد لاستحسانهم ومدحهم منصرفاً إلا إلى استعارة وقعت موقعها، أو حسن ترتيب تكامل معه البيان، حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع، واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن، وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد". ويزيد الجرجاني فكرةَ التكامل جلاءً حين يقول "إنك لا تجد تجنيساً مقبولاً، ولا سجعاً حسناً، حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه".

ولا يسعنا إلا أن نضيف، إن أي قارئ لهذا التحليل المكتوب في القرن العاشر الميلادي سيصاب بدهشة بالغة حين يقيّض له أن يقرأ ما يماثله لدى شاعر وناقد من الشرق الأقصى يعيش في القرن العشرين، ذلك هو أوتسوجي الياباني الذي تحدّث عن تكامل من هذا النوع وكتب: "إذا لم يستحوذ الشاعر على شيء من النوع الذي يتصل بالحياة فينا، ويمتلك شكل الطبيعة النابض، فمهما امتلكنا من حذق في تشكيل كلماتنا فإنها لن تصدر إلا صوتاً خاوياً".