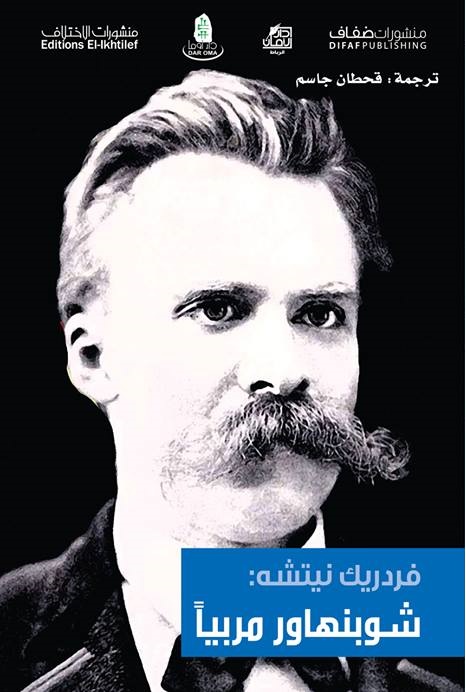

أن نقرأ كتاب فريدريك نيتشه "شوبنهاور مربّياً"، فذلك يمثّل فرصة لتخليص صاحب "العالم إرادةً وتمثلاً" من صورته الملازمة له كفيلسوف للتشاؤم. في الكتاب، الذي نقله إلى العربية الكاتب العراقي قحطان جاسم، نكتشف تلك الحبال السرية التي تربط بين فيلسوفين مؤثّرين في تاريخ الفكر. صدر العمل مؤخّراً عن كل من "منشوات ضفاف" و"دار أوما" و"دار الأمان" و"منشورات الاختلاف".

يُصنَّف "شوبنهاور مربّياً" (1874) ضمن الموجة الثانية من مؤلّفات نيتشه التي بدأت بعمله "مولد التراجيديا" (1872)، وهي تأتي ضمن سلسلة بعنوان "تأمّلات في غير أوانها"، التي يغلب عليها الطابع السجالي.

يبدأ الكتاب بهذه الحكاية: "ذلك المسافر الذي رأى العديد من البلدان والشعوب كان يُسأل: ما هي الطبيعة البشرية التي وجدها لدى كل الناس، فيجيب: النزعة إلى الكسل". يرى نيتشه أن البشرية طوّرت أخلاقاً من عدم الثقة والخوف؛ فالإنسان على يقين داخلي بأنه بلا مثيل في هذا العالم، لكنه واقعياً يخفي ذلك.

هنا يتساءل نيتشه لماذا؟ ثم يجيب "إنه الخوف من الجار، وفي منطقة الخوف هذه يُقوقع نفسه". لكن ما الذي يجبر الإنسان على الخوف من الجار، وهو الأمر الذي يوقعه في اتباع القطيع؟ إنه البحث عن الراحة، أي ذلك الكسل الذي تحدّث عنه "المسافر".

يقول نيتشه في هذا النص الأول من الكتاب "لا يوجد في الطبيعة مخلوق كئيب ومثير للاشمئزاز أكثر من الإنسان، لأنه هارب من عبقريته". إنها إشارة لطيفة قبل أن يختم النص بالتفاتة إلى المعلّم: "حين نريد العودة إلى الذات، ليس أفضل من العودة إلى المربّي، لذلك أريد أن أتذكّر اليوم شوبنهاور".

الفصول السبعة اللاحقة عبارة عن إعادة تركيب للعلاقة بين نيتشه وفيلسوفه المفضّل، إذ يعتبر نفسه من القرّاء الذين عرفوا من أول صفحة قرؤوها لشوبنهاور أنهم سيقرؤونه كاملاً.

أكثر من ذلك، يشير المؤلف بصراحة أقرب إلى البراءة الطفولية أنه اعتقد أن شوبنهاور كتب من أجله، ويفسّر ذلك بأن هذا الأخير كان يكتب ببساطة لنفسه، ولم يكن يهمّه بريق الحياة الاجتماعية، فلا هو يحب أن يغالط غيره ولا يحب أن يغالط نفسه.

هكذا أحب نيتشه في شوبنهاور "قول ما هو عميق ومؤثّر دون بلاغة"، وهو منهج سيكون صاحب "هكذا تحدّث زاردشت" أحد أبرز مجسّديه لاحقاً. لكن الأهم من هذه العلاقة الشخصية بين كاتب وقارئ، هو أن العمل يكشف ميكانيزمات تسرّب الأفكار بين الأجيال الألمانية في ذروة النشاط الفكري في بلاد بسمارك وزمنه.

هكذا أحب نيتشه في شوبنهاور "قول ما هو عميق ومؤثّر دون بلاغة"، وهو منهج سيكون صاحب "هكذا تحدّث زاردشت" أحد أبرز مجسّديه لاحقاً. لكن الأهم من هذه العلاقة الشخصية بين كاتب وقارئ، هو أن العمل يكشف ميكانيزمات تسرّب الأفكار بين الأجيال الألمانية في ذروة النشاط الفكري في بلاد بسمارك وزمنه.

من هذه الزاوية، يتيح لنا العمل أن نرى القنوات التي تمرّ من خلالها الثقافة بين الأجيال، عبر التأثّر بما هو أبعد من قراءة نص، حيث يتجاوز ذلك إلى تبنّي روح. إنه عمل يتحدّث في عمقه عن أشكال أخرى لتناقل المعرفة الفلسفية، في وقت رأى فيه صاحب "المعرفة المرحة" أن الفلسفة التي تنتجها الجامعة سقطت في السمعة المشوّهة.

نكاد هنا نستشفّ أن الكتاب يحب أن ينتصر لفكر حقيقي وقاس على حساب ما يراه من سوء استعمال للفلسفة، سواء من قبل الدولة التي تريد منها أن تكون وسيلة ناجعة في صياغة "المواطن الطيّب المطيع"، أو من قبل الفلاسفة أنفسهم الذين جعلوا منها مجرّد أوسمة.

لم يعتمد المؤلّف الكتابة الشذرية كمعظم أعماله اللاحقة، إذ يبدو أنه لم يكتشف مزاياها بعد. لكنه، في المقابل، يظهر في محطات كثيرة من العمل وكأنه على بعد خطوة مما سيُنتجه لاحقاً من أفكار ومفاهيم. فهو مثلاً حين يجد في شوبنهاور أنموذجاً لمن وصل إلى "أصالته المنتجة" التي هي نواة كل كائن، نشعر أن الجملة نفسها يمكن صياغتها بمصطلحات نيتشه اللاحقة كـ "الإنسان الأسمى" و"إرادة القوة".

أخيراً، يشير "شوبنهاور مربّياً" إلى شجاعة يكاد يفتقدها المفكّرون؛ حيث يكشف نيتشه عن مصادره الفكرية، ويتركنا نلمس أريحيته في عرض افتتانه بمعلّمه، ولعلها سمة نادرة: عدم الخجل من التتلمذ.